[Man sieht den Fernseher meiner Eltern. Im Fernseher sieht man das Schloß]

Der

Schrank kommt aus dem Schloß Schwadorf, welches mein

Urgroßvater 1926 erworben hat. Schwadorf liegt ca. 25 km von Wien entfernt, in der Nähe des Flughafens.

Dieses Datum, also das Jahr 1926 - und

eigentlich die ganze Familiengeschichte dieser Zeit - habe ich erst vor ein

paar Jahren entdeckt, als ich nach Wien gezogen bin. Ich wusste ja, dass die

Familie Segal bis 1938 in Wien lebte, aber mein Großvater hatte nie mit seinen

Kindern über diese Zeit gesprochen, geschweige denn mit seinen Enkelkindern.

Als ich an einem langen Abend Spuren über meine Familie im Internet suchte,

fand ich zuerst eine Liste mit herrenlosen Konten, neben einem Stand der Name

meines Urgroßvaters. Um Geld zu bekommen war es schon zu spät, aber es

brachte mich dazu, in das Staatsarchiv zu gehen.

[Man sieht mich vor dem Gebäude des Staatsarchivs]

Das Schloss ist nicht mehr im Besitz meiner Familie. 1938

wurde es arisiert. Mein Urgroßvater, damals 60, wurde im April 1938 von der

Gestapo verhaftet, als seine beiden ältesten Kindern in England waren. Er hat

sich vermutlich freigekauft und ist mit seiner Frau und meinem Großvater nach

Frankreich geflohen. Mein Großvater, damals 27, war von nun an das Oberhaupt

der Familie. Er hat seine Eltern versteckt und ist in die Fremdenlegion

eingetreten. So ist er Franzose geworden, und deshalb bin auch ich

Franzose ...

Juden mussten damals, in Wien, ihr ganzes

Hab und Gut deklarieren. Der nazistische bürokratische Apparat funktionierte so

gut, dass es heute möglich ist, das "Verzeichnis über das Vermögen von

Juden" wiederzufinden.

[Ich blättere durch das Verzeichnis von meinem Großvater]

Damit lässt sich die gesamte Geschichte des Schlosses rekonstruieren. Leider hatte 1927 das größte Erdbeben des 20. Jahrhunderts sein Epizentrum in Schwadorf. Das Schloss wurde stark beschädigt. Trotzdem konnte es meine Familie bis 1938 nutzen, auch wenn sie offiziell in der Reisnerstr. 27 im 3. Bezirk in Wien gemeldet war. Rasch nach dem „Anschluss“ wurden im Schloss Soldaten der Wehrmacht untergebracht. Ab 1945 wurde es unter der sowjetischen Besatzung schlecht verwaltet. Unabhängige Historiker haben bewiesen, dass es 1955, als es an meine Familie restituiert wurde, "extreme Ungerechtigkeiten" gab. Um das Schloß wieder zu bekommen, musste mein Großvater 500.000 Schilling zahlen. An eine Wiedergutmachung ist jedoch nicht zu denken. Jetzt kenne ich die Bedeutung von Vergangenheitsbewältigung ... und ihre Lücken. Es wurde in diesem Land so viel unter den Teppich gekehrt, dass man einerseits kaum darauf gehen kann, anderseits aber finde ich fast jeden Tag Inspiration, um über dieses Land zu schreiben. Mein Großvater wollte nichts mehr mit Österreich zu tun haben, hat nie ein einziges Wort auf Deutsch mit seinen vier Kindern gesprochen ... und verkaufte sofort das Schloss an die Familie Auer-Welsbach weiter [sie stehen im Adressbuch meiner Großtante Erna].. [Ich blättere Fotos]

Mein

Großvater und mein Urgroßvater sind beide in Drohobycz geboren. Zu dieser Zeit

lag diese Stadt in der k.u.k.-Provinz Galizien, die heute zu einem Teil in

Polen und einem Teil in der Ukraine liegt. Früher war Drohobycz für mich nur

eine Stadt, deren Name schwierig zu merken war. Alle Mitglieder meiner Familie

waren Juden und am Ende des Ersten Weltkriegs, als die Kosaken kamen, mussten

sie wegen der Pogrome fliehen. Da sie geschäftlich schon mit einem Bein in Wien

standen, war es für sie naheliegend, dorthin zu ziehen.

Mein

Großvater und mein Urgroßvater sind beide in Drohobycz geboren. Zu dieser Zeit

lag diese Stadt in der k.u.k.-Provinz Galizien, die heute zu einem Teil in

Polen und einem Teil in der Ukraine liegt. Früher war Drohobycz für mich nur

eine Stadt, deren Name schwierig zu merken war. Alle Mitglieder meiner Familie

waren Juden und am Ende des Ersten Weltkriegs, als die Kosaken kamen, mussten

sie wegen der Pogrome fliehen. Da sie geschäftlich schon mit einem Bein in Wien

standen, war es für sie naheliegend, dorthin zu ziehen.

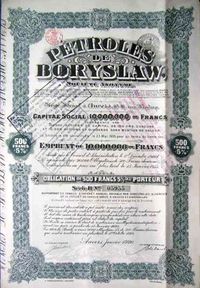

Im

Staatsarchiv habe ich eine große Entdeckung über das Geschäft meiner Familie

gemacht. Sie waren im Erdölbereich tätig [beim Blättern

im Verzeichnis aus dem Archiv sieht man, dass mein

Urgroßvater Aktien in Erdölgesellschaften hatte].

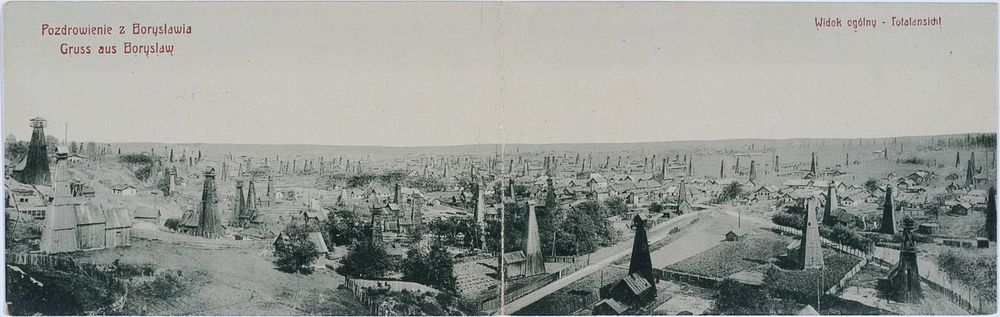

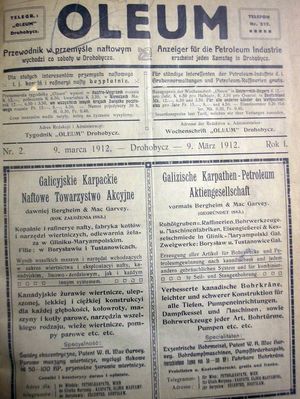

Dieser Teil Galiziens wurde damals "Jewish Pennsylvania" genannt.

1909 war diese Region weltweit der drittgrößte Erdöllieferant. Niemand hatte

bisher in meiner Familie von Erdöl gehört.

Als "den ersten europäischen Ölrausch" hat man diese Periode

bezeichnet. Die Ölfelder lagen in Boryslaw und Schodnica; die Besitzer wohnten

in Drohobycz, welches ca. 8 km von Boryslaw entfernt ist.

|

||

|

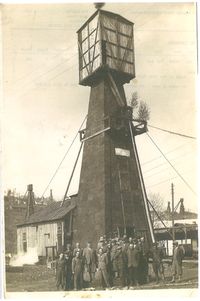

1880 besuchte Kaiser

Franz Josef die Ölfelder

|

|

Ich

habe mich gefragt, ob es nach dem Ersten Weltkrieg viele jüdische Familien gab,

die eine ähnliche Geschichte hatten. Ich habe mich vor allem gefragt, inwiefern

diese Erdölgeschichte das Schicksal der galizischen jüdischen Familie

beeinflusst hat. Meine Familie zum Beispiel hat, dank dem Erdöl, von einer

gewissen Mobilität profitiert. Nach dem Zerfall der Monarchie, 1918, waren die

Ölfelder in polnischen Händen. Mein Urgroßvater hat zuerst rumänisches

Erdöl in Wien verkauft, dann hat er in künstliche Seide investiert [man sieht Branchenbücher, wo

seine Name erwähnt ist]. Er wohnte in den noblen Bezirken von Wien

und hatte sein Büro in der Naglergasse, fast am Graben [man sieht diese beiden Häuser, wie sie heute sind].

Ich

habe mich gefragt, ob es nach dem Ersten Weltkrieg viele jüdische Familien gab,

die eine ähnliche Geschichte hatten. Ich habe mich vor allem gefragt, inwiefern

diese Erdölgeschichte das Schicksal der galizischen jüdischen Familie

beeinflusst hat. Meine Familie zum Beispiel hat, dank dem Erdöl, von einer

gewissen Mobilität profitiert. Nach dem Zerfall der Monarchie, 1918, waren die

Ölfelder in polnischen Händen. Mein Urgroßvater hat zuerst rumänisches

Erdöl in Wien verkauft, dann hat er in künstliche Seide investiert [man sieht Branchenbücher, wo

seine Name erwähnt ist]. Er wohnte in den noblen Bezirken von Wien

und hatte sein Büro in der Naglergasse, fast am Graben [man sieht diese beiden Häuser, wie sie heute sind].

[Gespräch mit Andreas Vormaier. Er hat eine Kopie aus den Staatsarchiven wo, in 1810, das galizische Erdöl für das erste Mal erwähnt wurde. Man sieht das Model einer Ölraffinerie, eine alte Karte wo die Besitzer aller Felder notiert sind. A. Vormaier erzählt von einem merkwürdigen Museum, in Boryslaw, ich will hinfahren...]

[Der Dekan behauptet, dass die Juden, erst

dann nach Drohobycz kamen, als sie erfuhren, dass dass es dort Erdöl gab. Ich

wiederspreche ihm: die Familie Backenroth, zum Beispiel, war seit dem 14. Jh in

Schodnica (ganz in der Nähe). Der Zuschauer bekommt den Eindruck, dass ich eine

Untersuchung mache. Wir fahren nach Boryslaw (10 km entfernt) und treffen dort

Oleg Mykulych, Leiter des Erdölmuseums.]

Allmählich verstehe ich, welche Rolle das galizische Erdöl gespielt hat, insbesondere für Juden wie zum Beispiel die Familien Erdheim oder Segal.

Manche sind am Ende des ersten Weltkriegs nach Wien geflohen, als die Kosaken Pogrome ausübten. So war es auch im Fall der Familie Segal, und auch bei einigen Brüdern der Erdheim Familie. Nach dem ersten Weltkrieg war es für viele Juden, anziehend wieder nach Drohocycz zurück zu kehren ... aber auch gefährlich, wie sie es ab 1939 am eigenen Leib erfuhren durften.

Die Mehrheit der Juden ist jedoch in Drohobycz geblieben. Unter ihnen finden wir auch Chaim/Imek Segal, der heute in Toronto lebt. Er hat 2012 ein reichlich illustriertes Buch veröffentlicht. Es heißt Chaim heißt Leben und berichtet über seine Zeit in Drohobycz und Boryslav. Heutzutage gibt es hier nur noch einen Juden aus der Vorkriegszeit, Alfred Schreyer, geboren 1922. [Ich unterhalte mich mit ihm und spaziere in seiner Umgebung.]

|  Alfred Schreyer (1922 geb.) |  |

|  |

|  |

Unter

den Gedenktafeln bemerke ich einige Schriften auf Hebräisch. Es gibt

bestimmt Überlebende oder Nachkommen, die in Israel leben. Ich

entscheide mich, nach diesen Familien zu suchen. Dank Internet entdecke

ich einen Verein jüdischer Familien aus Drohobycz und Boryslav. Ich werde mich in Israel mit Nachkommenden der Familien Katz, Backenroth und Bronicky unterhalten.

Die Familie Backenroth ist eigentlich die bekannteste jüdische Familie aus der Gegend, mit einer Geschichte, die sich über 750 Jahren erstreckt. Sie hat eine entscheidende Rolle in der Erdölförderung gespielt.

Wir

treffen zuerst Lucien Bronicky, der heute immer noch im Energiebereich

tätig ist. Er erzählt uns seine Geschichte sowie die Geschichte seines

Vaters.

Frau Katz spricht dann das erste Mal ihres Lebens über die

Kriegsjahre. Wie sie überlebt hat und warum sie doch einen deutschen

Soldaten in guter Erinnerung hat.

| Jacob und Myriam Katz zu Hause |  Lucien Bronicki im Hauptquartier von Ormat, einer Firma, die von ihm gegründet wurde |

In Israel treffe ich auch

Moshe Lubianeker (1930 geb.) |  Leszek Szefer (1913 geb.) |  Herr Igler (1924 geb.) |

|  Sarah Preiss (geb. 1950) Sarahs Vather, Hermann Sekler, ist links und rechts auf ihre Privatarchiv Fotos |  |